Prozess Windenergie Ausbau an Land

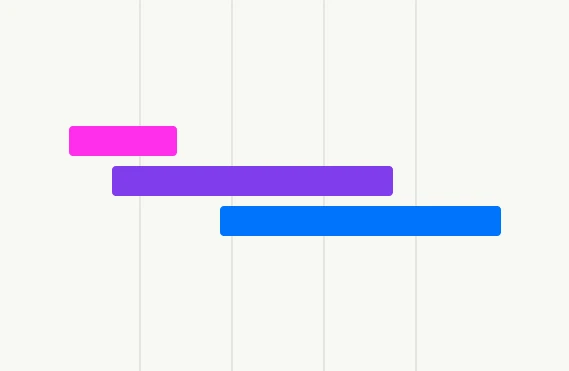

Windenergieanlagen zu planen und zu genehmigen, ist ein langwieriger und komplexer Prozess, der sich in verschiedene Schritte aufteilen lässt, von der Planung, über die Prüfung und Genehmigung, bis zu Umsetzung und Bau und schließlich dem Anschluss an das Stromnetz. Aktuell dauert dieser Prozess in Deutschland ca. 7 Jahre, wobei die regionalen Abweichungen recht groß ausfallen.

Wie Windenergieanlagen geplant und genehmigt werden

Windenergieanlagen zu planen und zu genehmigen, ist ein langwieriger und komplexer Prozess, der sich in verschiedene Schritte aufteilen lässt, von der Planung, über die Genehmigung, bis zur Realisierung und schließlich den Betrieb der Anlage.

Aktuell dauert dieser Prozess in Deutschland ca. 7 Jahre, wobei die Abweichungen zwischen verschiedenen Regionen und individuellen Anlagen recht groß ausfallen.

Die Dauer der einzelnen Schritte hat in den letzten Jahren insgesamt zugenommen. Oft spielen mangelnde Digitalisierung, Personalmangel in den Behörden oder auch Unverständnis und mangelnde Akzeptanz in der Bevölkerung eine Rolle.

Um besser verstehen zu können, wie ein erfolgreiches, gemeinsames Handeln unter allen Akteuren bundesweit gelingen kann, haben wir zunächst die einzelnen Schritte des Prozess strukturiert aufgeführt. Wir möchten dadurch ein gemeinsames Verständnis schaffen und lernen, welche Faktoren den Prozess beschleunigen oder auch blockieren können. Ebenso ist der Prozess die Grundlage unseres Modells. Insgesamt möchten wir Transparenz herstellen, wo der Fortschritt besonders schnell geht, und wer auf welche Weise einen großen Beitrag zum Umsetzen der Energiewende leistet, sowie wo mit welchen Mitteln nachgebessert werden kann.

Der Prozess ist dabei für jede Windenergieanlage individuell. Er unterscheidet sich beispielsweise je nach Bundesland, aber auch nach anlagenspezifischen Faktoren (z.B. ob es sich um ein Repowering handelt, wie die Fläche ausgewiesen ist, ob es weitere lokale Bestimmungen gibt). Unsere Übersicht über den Prozess versucht diese Komplexität so gut wie möglich abzubilden und den üblichen Ablauf für die meisten Anlagen zu zeigen. Jedoch besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit und Gültigkeit auf allen Ebenen. Wenn Ihnen etwas auffällt, was wir ergänzen sollten, melden Sie sich gerne hier.

Zur Entwicklung des Prozesses haben wir mit über 100 Experten aus dem Feld Windenergie gesprochen, von Branchenverbänden, über Projektierer, bis hin zu Verwaltungen und Behörden.

Eine wichtige Entwicklung in diesem Bereich ist die 14. Novelle des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, der Bundestag und Bundesrat am 6. und 14. Juni 2024 zugestimmt haben. Das Gesetz enthält verschiedene Regelungen, die die Genehmigung von unter anderem Windenergieanlagen verbessern sollen. Diese werden sowohl die Dauern der Phasen als auch die Auswahl von Blockern und Hebeln für den Ausbau beeinflussen. Da vorerst keine datenbasierte Aussage über den Umfang möglich ist, verweisen wir hier auf mögliche Veränderungen durch diese Novellierung. Am Ende dieser Seite findet sich eine Übersicht der wichtigsten Änderungen.

Erhalten Sie hier eine Übersicht über den umfangreichen Gesamtprozess von der Planung bis zur Inbetriebnahme von Windenergieprojekten.

Phase 1: Die Planung

In diesem ersten Schritt wird zunächst bestimmt, ob der Standort rechtlichen, technischen und örtlichen Ansprüchen und örtlichen Ansprüchen genügt. Er schafft also die Grundlagen für alle nachfolgenden Schritte. Dazu zählen die Regional- und Bauplanung, die sogenannte Windhöffigkeit (also das durchschnittliche Windaufkommen an einem bestimmten Standort), ein Grobkonzept der Anlage, die Sicherung der Fläche, gefolgt von Regional- und Bauleitplanung und der Gutachtenerstellung (in diesen Bereich fallen zum Beispiel die Pläne zur Landschaftspflege, Natur- und Artenschutzthemen, Immissionsschutz, und die detaillierte Konzipierung).

Während der Planung werden außerdem vor allem die Punkte rund um den Naturschutz und die örtliche sowie regionale Bauplanung geklärt, die entscheidend für die anschließende Genehmigung sind. Auch kann erste Kommunikation mit der Öffentlichkeit stattfinden.

Beteiligt an diesem Schritt sind in der Regel die Projektierer (die Projektentwickler, oder auch: “Vorhabenträger”) für die Koordination, Gutachter für die Umweltprüfungen, die kommunalen Behörden zur Beratung in Vorschriftsfragen sowie die beteiligte Gemeinde.

Faktoren, die die Planung blockieren und behindern sind zum Beispiel:

Unzureichende Zusammenarbeit der Grundstücksbesitzer und Anlieger, häufig zu Punkten wie Zugängen (Zuwegung) und Kabeltrassen

Zunehmender Wettbewerb unter den Projektierern um geeignete Flächen, häufig als Resultat aus fragmentierten Besitzstrukturen und einer erhöhten Nachfrage nach sogenannten Vorrangflächen

Rechtliche Vorbehalte und Unsicherheiten zur Ausweisung von Flächen

Verhinderungsplanung, bei der die Errichtung durch gesetzliche Mittel behindert werden soll. Ein bekanntes Beispiel ist hier die Festlegung von Mindestabständen

Hohe Kosten für Gutachten und Planung, was vor allem für kleinere Projektierer ein finanzielles Risiko darstellt

Änderungen an Regionalplänen von höherer Behördenebene, die Konflikte mit lokalen Plänen und damit erhebliche Verzögerungen verursachen können

Unsicherheiten über Gesetzesänderungen binden Kapazitäten und Mittel, was Bearbeitungszeiten massiv verlängert

Personalmangel und fehlende Expertise in der Verwaltung, Unsicherheiten und fehlendes Fachwissen führen oft dazu, dass Anträge mehrfach geprüft werden müssen

Ungültige Regionalpläne

Angst vor Fehlern und resultierenden Klagen

Manuelle Prozesse anstelle von digitalen Tools

Faktoren, die Planung beschleunigen und vereinfachen sind zum Beispiel:

Poolverträge mit Flächeneigentümern (Flächenpooling), um Verhandlungen zu bündeln und Erlöse verbindlich zu verteilen

Frühe und transparente Bürgerbeteiligung durch Vorhabenträger und Gemeinde

“Duldungspflicht” für Kabeltrassen mit festgelegten Regelungen für eine Entschädigung

Kommunale Öffnungsklauseln ermöglichen es Gemeinden, eigene Flächen für die Windenergie ausweisen und somit auf lokaler Ebene mit lokalem Wissen und Akzeptanz Flächen zu nutzen

Staatliche Darlehen können die Realisierung erheblich beschleunigen, indem sie die finanzielle Last zu Beginn verringern (also noch bevor feststeht, ob das Projekt realisiert werden kann)

Unabhängige Fachberatung für Kommunen durch Programme wie z.B. “Windkümmerer 2.0” (in der Novelle des BImSchG reflektiert)

Standardisierung von Gutachten mit geprüfter Dokumentation

Phase 2: Die Genehmigung

Hier wird die rechtliche Zulässigkeit geprüft. In diesen Bereich fallen die (förmliche oder vereinfachte) Antragstellung, die Umweltverträglichkeitsprüfung (inklusive Vorprüfung), sowie die Beteiligung von Fachbehörden, Träger öffentlicher Belange (TÖB) und der Öffentlichkeit.

Beteiligt sind an diesem Punkt die Projektierer, Immissionsschutzbehörden, Fachbehörden und die Öffentlichkeit.

Faktoren, die Planung blockieren und behindern sind zum Beispiel:

Unsicherheiten in den Behörden über kürzlich eingeführte oder bevorstehende Gesetzesänderungen herrschen auch hier

Personalmangel, fehlende Expertise, wiederholte Durchführung von Untersuchungen sowie die Angst vor Fehlern und Klagen behindern ebenso den Fortschritt der Genehmigungen

Fehlende Digitalisierung (inkl. mangelnde Ausstattung mit digitalen Tools) führt erneut zu erheblichen Verzögerungen

Verfahrensunterschiede, denn obwohl Prozesse und Anträge standardisiert sind, weichen die Auslegung der Detailtiefe von Behörde zu Behörde ab

Unsicherheit über Bestand erteilter Genehmigungen, da diese innerhalb einer Frist angefochten und beklagt werden können (nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz oder BImSchG)

Finanzielle Unsicherheit für Projektierer aus den Vorabinvestitionen können die Realisierung innovativer und ambitionierter Projekte behindern

Genehmigungsanträge werden spät oder nicht für vollständig erklärt (Fristen sind zwar festgelegt aber ohne gesetzliche Konsequenzen - Änderung durch neue BImSchG-Novelle, siehe unten)

Beteiligung und Einbezug einer großen Anzahl an Träger öffentlicher Belange (TÖB)

Faktoren, die Planung beschleunigen und vereinfachen, liegen oft in Vereinfachungen, Standardisierungen, Einhalten von Fristen und schlicht mehr Personal in den Behörden. Beispiele im Detail:

Aufstockung des Personals in relevanten Behörden

Digitale Verfahren mit einheitlichen digitalen Programmen sowie Standardisierung und Vereinfachung von Antragsunterlagen und -dokumentation (als Online-Akte)

Einführung von Fristen: für die Rückmeldungen (Rückläufe) beteiligter TÖB können oder Beantwortung von Anfragen kommunaler Dienststellen

Frühzeitige Einbindung der Genehmigungsbehörde während der Antragserstellung für einen konstruktiven Austausch zwischen Projektierern und Behörden

Weitere Faktoren sind unter anderem:

Mit einer sogenannten Vollständigkeitsfiktion gelten Anträge nach Fristablauf automatisch als vollständig

Genehmigungsanträge werden spät oder nicht für vollständig erklärt (Fristen sind zwar festgelegt aber ohne gesetzliche Konsequenzen)

Mit dem Vorbescheid gemäß § 9 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes können Teile des Antrags im Vorfeld geprüft werden, was zur Planungssicherheit beiträgt

Phase 3: Die Realisierung

In diesem Teil finden die Teilnahme an der Ausschreibung für EEG-Förderung statt, der Bau sowie schließlich die Inbetriebnahme. Die Phase schließt sich direkt an die (immissionsschutzrechtliche) Genehmigung an.

Wichtige Teilschritte betreffen die EEG-Vergütungszusage, die Baustellenplanung und Zuwegung, die Errichtung der Anlage sowie schließlich die Netzanbindung.

Beteiligt sind erneut die Projektierer, Bauunternehmer, Netzbetreiber sowie die Bundesnetzagentur.

Faktoren, die die Planung blockieren und behindern sind oft rechtlicher Natur oder schlicht praktische Gründe, was die Infrastruktur betrifft:

Klagen gegen die BImSchG-Genehmigungen erfolgen häufig von lokalen Gruppierungen, Umweltverbänden oder anderen Interessenvertretern. Die Frist für Klagen hängen hier von der Art des Genehmigungsverfahrens ab (förmliches oder einfaches Verfahren)

Obwohl Klagen gegen Genehmigungen häufig sind, kommt es nur selten zu konkreten Baustops. Dennoch entstehen hier für die Projektierer Mehrkosten und vor allem zeitliche VerzögerungenLange Lieferzeiten für Komponenten entstehen durch erhöhte Nachfrage und globale Lieferkettenprobleme

Überlastung der Autobahn GmbH, die die nötigen Schwerlasttransporte genehmigen muss, aufgrund gestiegener Nachfrage und unzureichende Daten über den Zustand des Straßennetzes

Marodes Straßennetz erfordert Umwege von Schwerlasttransporten, die Kosten, Lieferdauer, und Komplexität der Genehmigung erhöhen

Einspeisevergütung zunehmend schwerer zu erlangen, da das bestehende Stromnetz immer häufiger nicht auf die erhöhten Kapazitäten vorbereitet ist, die durch die erneuerbaren Energien entsteht

Bürokratieauflagen bezüglich der Transporte sind in jedem Bundesland unterschiedlich, so dass je einzelne Anträge gestellt werden müssen. Dies gilt auch für die Kombination aus Fahrzeugtyp und Ladung, so dass bei Änderungen immer neue Anträge gestellt werden müssen

Faktoren, die die Realisierung beschleunigen und vereinfachen, liegen vielfach im Bereich der Transportgenehmigungen und der Straßennetze. Als häufige Beispiele sind zu nennen:

Priorisierung von Genehmigungen der Transporte. Hierfür wären Ressourcen und entsprechende Prozesse für die Autobahn GmbH nötig.

Vereinfachung der Anforderungen für Transportgenehmigungen und Toleranzen für kleinere Abweichungen

Zentrale digitale Plattform für ein nationales Geoinformationssystem zu Straßennetz, Brückenlasten, Verkehrseinschränkungen und potenziellen Hindernissen

Vereinheitlichen von Transportvorschriften bundesweit (Standards)

Was blockiert und was fördert allgemein den Ausbau der Windenergie?

Akzeptanz in der Bevölkerung

Akzeptanz ist entscheidend für die Umsetzung von Windenergieprojekten. Widerstand vor Ort kann zu Verzögerungen oder sogar zum Scheitern führen. Ohne ausreichende Unterstützung kann es zu vielen Einwendungen führen, was den Prozess verlängert. Mangelnde Akzeptanz kann politische Entscheidungsträger zögern lassen, Genehmigungen zu erteilen oder zusätzliche Auflagen zu erteilen. In einigen Fällen können Klagen von Bürgerinitiativen die Projekte behindern. Das macht Projekte deutlich teurer.

Frühzeitige und konsequente Bürgerbeteiligung erleichtert daher die Realisierung von Windenergieprojekten. Offene Dialoge und Informationsveranstaltungen fördern Transparenz, Verständnis und Akzeptanz, was Widerstände minimiert und den Prozess beschleunigt. Direkte finanzielle Beteiligung der Bürger, z.B. durch Investitionen in Bürgerwindparks oder vergünstigte lokale Stromtarife, stärkt das lokale Engagement und schafft eine engere Bindung zur Projektentwicklung. Bürgerenergieprojekte (mit einer Anpassung des §36e EEG) lassen Bürger und Bürgerinnen gemeindebasiert an der Energiewende teilhaben.

All dies fördert Vertrauen und beschleunigt die Umsetzung von Projekten.

Lokales Engagement und Unterstützung sind wesentliche Hebel für die nachhaltige Entwicklung und den langfristigen Erfolg von Windenergieprojekten und einer insgesamt beschleunigten Energiewende.

Vertrauen zwischen Verwaltung und Projektierern

Eine gute, reibungslose Zusammenarbeit zwischen Behörden und Projektierern ist essentiell für eine zügige Umsetzung. Irreführende Informationen, wiederholte Verzögerungen oder (wahrgenommene) unzureichende Kommunikation behindert die Zusammenarbeit. Eine besondere Rolle kommt hier dem Zwischenmenschlichen im Prozessablauf zu.

14. Novelle des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Wie zu Beginn erläutert, werden im Folgenden kurz die wichtigsten Änderungen zusammengefasst, die die neue Novelle für Windenergieanlagen haben wird.

Änderungen für das Repowering (§ 16b Abs. 1 bis 6 und Abs. 10 BImSchG)

Abstände beim Repowering vergrößert: Die neue Anlage darf nun bis zu 5x die Höhe der Neuanlage von der alten Anlage entfernt sein, vorher 2x

Es sind nun 48 Monate Zeit zum Errichten der Neuanlage nach Rückbau der Altanlage

Betreiberidentität: Nicht gleicher Betreiber von Alt- und Neuanlage nötig, Einverständnis reicht nun aus

Vereinfachungen des Verfahrensablauf:

Digitale Abwicklung nun möglich (Digitale Antragstellung (§ 10 Abs. 1 und 4), Online-Erörterungstermin (§ 10 Abs. 6), öffentliche Bekanntmachung (§ 10 Abs. 3 und 8)

Verwendung von Vordrucken kann durch Genehmigungsbehörde gefordert werden

Die Genehmigungsbehörde darf lediglich 1x Unterlagen nachfordern

Vollständigkeit muss nach einem Monat von der Genehmigungsbehörde bescheinigt sein, sonst wird der Antrag als vollständig angenommen (Vollständigkeitsfiktion) - Genehmigungsfrist beginnt ab dann (§ 7 Abs. 1 der 9. BImSchV)

Beteiligungsfiktion: Wenn die beteiligte Behörden nicht in einem Monat antworten, dann wird daraus auf deren Zustimmung geschlossen

Projektmanager sollen als Verwaltungshelfer verfügbar sein (§ 2a der 9. BImSchV)

Nicht unmittelbar für Genehmigung relevante Unterlagen sollen nachgereicht werden können. Bund, Ländern, Genehmigungsbehörden und Verbänden sollen gemeinsamen Prozess für Bedarf von Unterlagen zu welchem Prozessschritt erarbeiten

Weitere Verbesserungen:

Typenänderungen während laufender Verfahren und nach Genehmigung sind nun schnell und einfacher (§ 16b Abs. 7 und 9), etwa wenn nach sechs Wochen keine Entscheidung der Behörde vorliegt, gilt die Änderung als genehmigt

Vorbescheid gibt schneller erste Planungssicherheit (§ 9 BImSchG 1a), da keine vorläufige Umweltverträglichkeitsprüfung mehr nötig