Goal100 Windereport 2025_1

Fortschrittsbarometer des Ausbaus der Windenergie an Land und Fahrplan bis 2030

Übersicht

1. Klimapolitische Zielarchitektur

1.1 Ein effektives Tool für gute Governance

2. Die Windkraft-Pipeline sichtbar machen

2.1 Annahmen zu dem Prognoseszenario 2030

2.2 Zentrale Ergebnisse des Prognoseszenarios 2030

2.3 Die Genehmigungsphase: Eine neue Dynamik

2.4 Die Realisierungsphase: Eine Phase des Anlaufs

2.5 Ein Blick auf die Bundesländer

2.6 Die letzte Kapitel: Über den Betrieb zur Stilllegung

3.1 Was mit guten Daten erreicht werden kann

4. Danksagung und Ausblick

Kontext und Zielsetzung

Im Jahr 2030 soll die installierte Windenergieleistung an Land gemäß des Ziels im Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) von 2023 115 Gigawatt betragen. Um dieses Ziel verlässlich zu erreichen, bedarf es einer effektiven Kontrolle und prognosegestützten Steuerung der dafür erforderlichen Ausbaudynamik. Die dafür notwendige Datenerfassung greift heute jedoch zu kurz, weil Windenergieanlagen, die in die Genehmigungsphase eintreten, nicht an zentraler Stelle erfasst und in Prognosen miteinbezogen werden.

Vor diesem Hintergrund stellt die Goal100 Daten- und Informationsplattform ein öffentliches Fortschrittsbarometer zur Verfügung, das die gegenwärtige Ausbausituation abbildet und die zu erwartende Ausbaudynamik der Windenergie an Land prognostiziert. Erstmals werden Windenergieanlagen von Beginn der Genehmigungsphase bis zur erfolgreichen Realisierung systematisch erfasst und in ein Prognoseszenario integriert.

Das Fortschrittsbarometer dient letztlich als Evaluierungs- und Steuerungsinstrument für den Ausbau der Windenergie an Land und richtet sich an die Politik, die Windindustrie und alle Bürger:innen.

Die hier vorliegende erste Publikation des Goal100 Windreports basiert auf den Daten des Fortschrittsbarometers (Stand 31.12.2024) und verfolgt das Ziel, den Ausbau der Windenergie an Land im Hinblick auf das im EEG verankerte Ausbauziel periodisch zu überprüfen.

Die in diesem Report enthaltenen Daten und Analysen basieren auf den aus dem Marktstammdatenregister verfügbaren Daten sowie den Genehmigungsdaten der Bundesländer. Die Informationen und Berechnungen stehen unter dem Vorbehalt der Vollständigkeit und Qualität dieser Daten (siehe dazu Kapitel 2).

Status Quo der Anlagenerfassung

Mit dem von der Bundesnetzagentur betriebenen Marktstammdatenregister existiert eine zentrale und öffentlich zugängliche Datenbank zu Energieanlagen in Deutschland, die detaillierte Informationen zum Ausbaustand der Windenergie enthält. Erfasst werden die sogenannten Stammdaten der Windenergieanlagen, z.B. zu deren Registrierung, Inbetriebnahme oder Stilllegung. Das Marktstammdatenregister liefert jedoch keine Informationen zur Anzahl der Windenergieanlagen, die sich im Genehmigungsverfahren befinden, und umfasst nicht den gesamten, typischen Entwicklungsverlauf eines Windenergieprojekts.

Gleichzeitig unterliegen Windenergieanlagen in der Regel der Genehmigungspflicht nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) um Umwelteinwirkungen zu vermeiden. Die Genehmigungspraxis ist jedoch stark dezentralisiert und liegt bei den Vollzugsbehörden der Länder, die für die Durchführung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zuständig sind. Eine bundesweite und einsehbare Stelle für diese Informationen gibt es bisher nicht.

Erstellung eines Prognoseszenarios für das Jahr 2030

Für die Goal100 Plattform wurden die Genehmigungsdaten bei den Umweltämtern und Ministerien der Bundesländer abgerufen und mit den Daten zu Realisierung, Betrieb und Stilllegung des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur verknüpft. Beide Datensätze werden systematisch aufbereitet und auf der Plattform abgebildet. Auf Grundlage dieser Daten wurde ein Prognoseszenario erstellt, das mittels bundeslandspezifischer Modellierungen die übergreifende Ausbaudynamik vorhersagt. Dabei wurde unterstellt, dass die Dauern sowie die Antragsvolumina der spezifischen Projektphasen entsprechend dem Durchschnitt der letzten 12 Monate pro Bundesland konstant bleiben.

Ergebnisse auf einen Blick

Im Jahr 2030 kann die installierte Windenergieleistung in Deutschland das im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegte Ausbauziel unter Berücksichtigung von Stilllegungen um etwa 2,6 Prozentpunkte übertreffen. Die Gesamtleistung könnte damit 118 Gigawatt (GW) erreichen. Rund 60% des avisierten Zubaus werden durch Anlagen beigetragen, die sich aktuell in der Genehmigungs- und Realisierungsphase befinden.

Diese Ausbaudynamik ist in erster Linie auf die historisch hohe Zahl genehmigter Windenergieanlagen zurückzuführen. Um dieses Tempo beizubehalten, ist jedoch auch eine Steigerung der neu in das Genehmigungsverfahren eintretenden Anlagen erforderlich.

Deutschland: Prognose für bereits beantragte und genehmigte Projekte

- Szenario Leistung die Anfang 2025 im Planungsverfahren wäre, und bis zum jeweiligen betrachteten Jahr in Betrieb gehen wird

- Genehmigungsphase Leistung die Anfang 2025 im Genehmigungsverfahren war, und bis zum jeweiligen betrachteten Jahr in Betrieb gehen wird

- Realisierungsphase Leistung, die Anfang 2025 in Realisierung war, und bis zum jeweiligen betrachteten Jahr in Betrieb gehen wird

- Betriebsphase Leistung, die bereits Anfang 2025 in Betrieb war

- Stilllegung Bis zum jeweiligen Jahr stillgelegte Leistung

- Zielwerte Zielwerte offiziell Zielwerte Goal100

Die Prognosen für die einzelnen Bundesländer

1. Ziele bis 2030

Mit der aktuellen Dynamik für Windenergie an Land wird das EEG-Ziel von 115 GW bis 2030 voraussichtlich um 2,6% überschritten.

3. Antragsgeschehen

Für die Mehrheit der Bundesländer bleiben die Anträge auf dem hohen Niveau von 2023, während die hohe Anzahl neu beantragter und genehmigter Anlagen in NRW für einen positiven Trend sorgt.

5. Datenverfügbarkeit

Die Verfügbarkeit konsistenter und qualitativ hochwertiger Daten ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Um eine noch bessere Kontrolle und Steuerung der Ausbaudynamik der Windenergie an Land zu ermöglichen, ist eine zeitnahe und öffentliche Zugänglichkeit der Genehmigungsdaten aus den zuständigen Behörden hilfreich.

2. Genehmigungsdauern

Im bundesweiten Durchschnitt wurde die Genehmigungsdauer um 20 Prozentpunkte auf 22 Monate reduziert, sodass sie nun nicht mehr als das Haupthemmnis für die schleppende Entwicklung des Windenergieausbaus verantwortlich ist.

4. Aufholen des Rückstands

Die aktuelle Ausbaudynamik ermöglicht es nicht nur, den Zubaupfad nach EEG in den kommenden Jahren zu erreichen, sondern auch den Rückstand, der durch die vorgegangenen Unterschreitungen des Ausbaupfads entstanden ist, aufzuholen.

1. Klimapolitische Zielarchitektur

Der Klimawandel ist eines der drängendsten Probleme dieses Jahrhunderts. Die Bundesregierung hat sich daher zu einer ambitionierten Klimapolitik verpflichtet und will bis zum Jahr 2045 klimaneutral wirtschaften. Um dieses übergeordnete Klimaneutralitätsziel zu erreichen, muss im ersten Schritt vor allem der Stromsektor dekarbonisiert werden. Aus diesem Grund hat sich die Bundesregierung im Erneuerbare-Energien-Gesetz von 2023 dazu bekannt, den Anteil erneuerbarer Energien im Stromsektor bis 2030 auf 80% zu erhöhen und den Sektor bis 2035 nahezu vollständig zu dekarbonisieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden technologiespezifische Ausbaupfade für erneuerbare Energieträger definiert, darunter ein leistungsbezogener Ausbaupfad für die Windenergie an Land, der eine installierte Leistung von 115 GW bis zum Jahr 2030 vorsieht.

1.1 Ein effektives Tool für gute Governance

Um Transparenz und Steuerung der erforderlichen Ausbaudynamik der Windenergie an Land für Politik, Windindustrie und Bürger:innen zu ermöglichen, bietet die Goal100-Plattform ein neues Monitoring-Tool an, das Auskunft über die aktuellsten Daten zur Entwicklung des Ausbaus der Windenergie gibt. Basierend auf diesen Daten wird ein Prognoseszenario für den Ausbau bis 2030 entwickelt, welches in diesem Report vorgestellt wird.

Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die erfolgreiche Inbetriebnahme von Windenergieanlagen eine langjährige und komplexe Aufgabe darstellt: In allen Phasen der Projektentwicklung für Windenergieanlagen sind die rechtlichen Vorgaben und bürokratischen Anforderungen umfangreich. Gleichzeitig hängt die planmäßige Realisierung der einzelnen Windenergieprojekte auch von der Verlässlichkeit globaler Lieferketten ab, die in der jüngsten Vergangenheit vermehrt von disruptiven Ereignissen und Engpässen betroffen waren.

Trotz der bestehenden Realisierungshürden sowie kleinteiliger, teils instransparenter Projektzyklen ermöglicht die Goal100-Plattform eine belastbare Prognose, indem sie die Windenergieanlagen kontinuierlich über ihre jeweilige Entwicklungsphase hinweg erfasst, von der Beantragung bis zur Stilllegung. Je nach Projektstatus der Windenergieanlage kann so auf Basis typischer Genehmigungs- und Realisierungszeiten der voraussichtliche Inbetriebnahmezeitpunkt abgeschätzt werden. Somit kann die Prognosesicherheit der Ausbaudynamik verbessert und aktueller Steuerungsbedarf in Bezug auf den Zielpfad identifiziert werden.

Als gemeinnütziges und unabhängiges Projekt stellt Goal100 die Informationen für Politik, Windindustrie und interessierten Bürger:innen kostenlos zur Verfügung.

2. Die Windkraft-Pipeline sichtbar machen

Ob die Ausbaudynamik der Windenergie ausreichend ist, um die Klimaziele zu erreichen, oder zusätzlicher Handlungsbedarf besteht, lässt sich insbesondere mit Hilfe von Prognosen bestimmen. Das Goal100 Prognoseszenario baut auf bereits existierenden Projekten in der Genehmigungs- und Realisierungsphase auf.

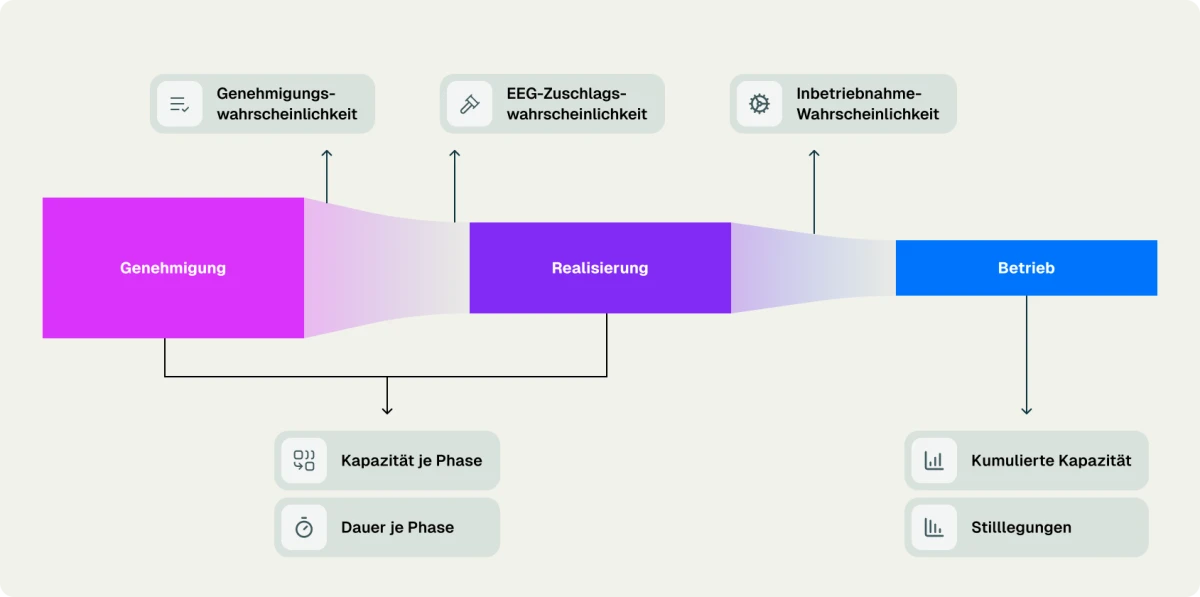

Jedes Windprojekt durchläuft bis zur Inbetriebnahme die zentralen Projektphasen (Abbildung 2) der Genehmigung, Realisierung und Inbetriebnahme. Daraus ergibt sich die Gesamtmenge an Windkraftleistung in den Phasen - die “Windkraft-Pipeline”.

Diese berücksichtigt dabei Windenergieanlagen, die eine Neugenehmigung anstreben, sowie solche, die zuvor bestehende Anlagen ersetzten - das sogenannte Repowering (Änderungsgenehmigungen nach §16b BImSchG).

Aufbauend auf der zeitlichen “Lokalisierung” der einzelnen Windenergieanlagen in der “Windkraft-Pipeline” werden im Goal100 Prognoseszenario die aktuellen durchschnittlichen Dauern in den jeweiligen Phasen angenommen, um den Übergang in die nächste Phase zu prognostizieren. Anhand der erfassten Anlagengröße wird bestimmt, wie viel Leistung tatsächlich genehmigt wird und in die Realisierung übergeht. Zusätzlich beenden nicht alle Anlagen jede der Phasen erfolgreich; beispielsweise erhalten nur ein Teil der Anlagen am Ende der Genehmigungsphase einen positiven Bescheid. Deshalb berücksichtigt das Prognoseszenario Erfolgswahrscheinlichkeiten in der Genehmigungs- und der Realisierungsphase.

Die Frage, ob sich der Ausbau der Windenergie auf dem Zielpfad befindet, kann daher nur beantwortet werden, wenn Informationen zu allen Anlagen in ihrer konkreten Entwicklungsphase vorliegen.

2.1 Annahmen zu dem Prognoseszenario 2030

Die Prognose basiert auf aktuellen und realen Daten, die bis zum Zieljahr 2030 extrapoliert wurden. Konkret erlauben die aktuellen Daten zu Windenergieanlagen in der Genehmigungsphase eine konkrete Projektion potenzieller Inbetriebnahmen bis 2030 unter folgenden Annahmen.

Erstens wird angenommen, dass die Dauer der jeweiligen Projektphasen in den kommenden Jahren in jedem Bundesland konstant bleibt, wobei der Durchschnitt der letzten 12 Monate zugrunde gelegt wird.

Zweitens wird angenommen, dass das Volumen von Genehmigungsanträgen, also Windanlagen, die neu in die Genehmigungsphase eintreten, dem Durchschnitt der letzten 12 Monate pro Bundesland entspricht.

Und drittens werden die im EEG festgeschriebene Zuschlagsmengen als Obergrenze für den Eintritt in die Realisierungsphase angenommen und bis 2030 fortgeschrieben.

Einschränkend gilt, dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht für alle Bundesländer Daten aus der Genehmigungsphase vorliegen. Für die Bundesländer, für die keine entsprechenden Daten verfügbar sind, wird die Genehmigungsphase auf Basis eines gewichteten Durchschnitts der Bundesländer mit verfügbaren Daten angenommen.

(Die Genehmigungsphase der Bundesländer ohne Daten wird als gewichteter Durchschnitt aller Bundesländer mit Daten angenommen. Eine detaillierte Erläuterung der Annahmen ist online unter Methodik & Modell)

2.2 Zentrale Ergebnisse des Prognoseszenarios 2030

Im Jahr 2030 könnte die installierte Windenergieleistung in Deutschland voraussichtlich das im Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) festgelegte Ausbauziel um etwa 1,5 Prozentpunkte übertreffen und eine Gesamtleistung von 117 Gigawatt (GW) erreichen.

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Stilllegungen in Höhe von insgesamt 11,5 GW kann ein Bruttozubau an Windenergieleistung von 67,6 GW prognostiziert werden. Dieser Ausbau wird maßgeblich von den Bundesländern Nordrhein-Westfalen (20 GW) und Niedersachsen (11 GW) getragen.

Konkret befinden sich aktuell mehr als 40 GW an Kapazitäten in der Windkraft-Pipeline, die sich mindestens im Genehmigungsverfahren befinden (s. Abb. 3).

In den vergangenen Jahren wurden die EEG-Ziele für den Ausbau der Windenergie unterschritten. Dadurch ergibt sich ein Rückstand gegenüber dem geplanten Ausbaupfad. Dieser muss zusätzlich aufgeholt werden, um das Ziel bis 2030 zu erreichen. Gemäß der Szenario-Ergebnisse kann die Lücke bis 2028 ausgeglichen werden. Dies erfordert eine konsequente Beibehaltung der aktuellen Dynamik sowie ein unverändertes politisches Ambitionsniveau.

Zur Erhaltung dieser aktuellen Dynamik sind verschiedenen möglichen Risiken zu begegnen und Chancen, wo möglich, zu realisieren (siehe dazu Kapitel 3).

Eine besondere Herausforderung ist dabei der Stromnetzausbau: Zum einen werden die überregionalen Stromtransporte, z.B. von Windstrom aus Norddeutschland in die Verbrauchszentren im Süden und Westen des Landes, zunehmen. Zum anderen muss das Stromnetz in der Lage sein, neue Windenergieanlagen kostengünstig zu integrieren und temporäre Erzeugungsschwankungen (Volatilitäten) durch den Einsatz von Flexibilitätsoptionen auszugleichen.

2.3 Die Genehmigungsphase: Eine neue Dynamik

Die Entwicklung der beantragten Kapazitäten zeigt im Jahresverlauf einen insgesamt positiven Trend. In den Bundesländern mit vollständig verfügbaren Antragsdaten bleibt die beantragte Leistung auf dem hohen Niveau nahezu konstant. Die starke Entwicklung in NRW begründet den positiven Trend; hier fehlen jedoch die Daten für den Monat Dezember 2024, sowie die für das zweite Halbjahr 2024 für die Landkreise Paderborn und Höxter (vgl. Anmerkung in Kapitel 2.1). Die Entwicklung für NRW ist aus diesem Grund noch nicht vollständig zu beurteilen. Dereits ohne diese Daten liegt die beantragte Leistung für 2024 4% unter der Leistung von 2023, das eine Verdreifachung der beantragten Leistung zu verzeichnen hatte. Die vollständig vorliegenden Daten des ersten Halbjahrs 2024 zeigen bereits eine Steigerung um 162% im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr.

Das Jahr 2024 stellt mit einer genehmigten Leistung von knapp 14 Gigawatt einen historischen Höchststand an positiv beschiedenen Genehmigungen dar. Dies entspricht einer signifikanten Steigerung von 80% im Vergleich zum Vorjahr (vgl. Abbildung 5). Gleichzeitig verkürzte sich die durchschnittliche Genehmigungsdauer um 20% auf 22 Monate (vgl. Abbildung 5).

Hervorzuheben ist, dass trotz steigender Zahl der Genehmigungsanträge die durchschnittliche Bearbeitungsdauer zurückgegangen ist, was im Wesentlichen auf den Abbau von Bürokratie und Effizienzsteigerungen in der Verwaltungspraxis zurückzuführen ist.

Besonders bemerkenswert ist z.B., dass einige Bundesländer wie Schleswig-Holstein doppelt so viel Leistung genehmigt haben, wie im gleichen Zeitraum neu beantragt wurde. Deshalb bleibt zu beobachten, ob der Genehmigungsboom über Bundesländer hinweg nachhaltig ist. Dabei ist zu beachten, dass die aktuell hohe Genehmigungsquote je nach Bundesland aus dem Abbau des bestehenden Rückstaus resultieren kann, so dass dieses Niveau nicht gehalten werden kann, wenn nicht eine vergleichbare Anzahl neuer Anträge eingeht.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die potenzielle statistische Verzerrung, die durch den bestehenden Rückstau in den Genehmigungsprozessen verursacht wird. Die aktuell ausgewiesenen Phasen umfassen noch Liegezeiten aus vergangenen Jahren, die aufgrund des nicht vollständig abgebauten Rückstaus die Gesamtdauer der Genehmigungsverfahren künstlich verlängern. Diese Verzerrung führt dazu, dass die gegenwärtigen Durchschnittswerte der Genehmigungszyklen tendenziell höher ausfallen, als sie unter normalisierten Bedingungen ohne Rückstau zu erwarten wären.

Wie bereits in Kapitel 2.1 beschrieben, liegen nicht für alle Bundesländer Daten aus der Genehmigungsphase vor. Insbesondere liegen keine Antragsdaten (Input) aus Niedersachsen vor, die zu einer Abweichung vom Bundesdurchschnitt führen könnten. Diese gewisse Unsicherheit unterstreicht die Notwendigkeit einer vollständigen Datensicht für ein transparentes Bild der Genehmigungsphase für eine effektive Steuerung.

2.4 Die Realisierungsphase: Eine Phase des Anlaufs?

Im Gegensatz zur Entwicklung in der Genehmigungsphase ist im Jahr 2024 ein Rückgang der in Betrieb genommenen Windenergieleistung zu verzeichnen. Die neu installierte Leistung sank von 3,6 GW im Jahr 2023 auf 3,3 GW im Jahr 2024, was einer Reduktion von mehr als 8% entspricht.

Die Trends der Inbetriebnahmen weichen in den einzelnen Bundesländern deutlich voneinander ab. Zum Beispiel verzeichnet Schleswig-Holstein einen signifikanten Rückgang von 640 MW. Im Gegensatz dazu zeigt Nordrhein-Westfalen einen moderaten Anstieg von 220 MW.

Eine gesonderte Betrachtung des letzten Quartals 2024 zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Bundesländer eine Zunahme der realisierten Projekte aufweisen kann. Möglicherweise zeigt sich da bereits der Beginn einer Trendwende, die durch die stark erhöhten Genehmigungen der vergangenen Jahre erwartet ist.

Auch bei den Realisierungszeiträumen ist eine gegenläufige Entwicklung zur Genehmigungssituation zu beobachten: Deutschlandweit sind die Realisierungsdauern leicht auf nunmehr 27 Monate angestiegen, auch hier mit großen regionalen Unterschieden: Während in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen ein deutlicher Anstieg der Realisierungsdauern zu verzeichnen ist, weisen Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern signifikant kürzere Realisierungszeiten auf. Ein Blick auf das letzte Quartal des Jahres bestätigt zudem den Trend zu längeren Realisierungsdauern, der in den meisten Bundesländern zu beobachten ist.

Insgesamt sind in 2024 fast 14 GW in die Realisierungsphase eingetreten - jedoch nur weniger als 4 GW haben diese Phase im selben Zeitraum verlassen, also nur rund ein Drittel.

Die Berücksichtigung der EEG-Zuschlagsmengen führt dazu, dass ab 2026 nicht mehr alle genehmigten Anlagen aus der Windkraft-Pipeline auch einen Zuschlag erhalten können. In Summe können damit bis 2030 21,4 GW nicht bezuschlagt werden, von denen ansonsten 12 GW bis 2030 in Betrieb gegangen wären.

2.5 Ein Blick auf die Bundesländer

Wie zuvor erläutert, unterscheiden sich die Bundesländer deutlich in ihren Trends und den Beiträgen zur bundesweiten Dynamik. Daher wird im Folgenden die Windkraft-Pipeline einzelner Bundesländer im Detail analysiert.

Schleswig-Holstein: Musterland mit Saturierungserscheinungen?

Schleswig-Holstein nimmt beim Ausbau der Windenergie an Land eine Vorreiterrolle ein. Das Bundesland trug allein im Jahr 2014 28% zum bundesweiten Ausbau bei und hält auch heute noch mit 14% den größten Anteil an der installierten Windleistung. Allein im Kreis Nordfriesland sind 4% der deutschen Windkapazität zu finden.

In den letzten Jahren war sowohl bei den Anträgen als auch bei den Genehmigungen und Inbetriebnahmen eine hohe Dynamik zu beobachten. Das Jahr 2023 stellte dabei einen Rekord auf: Es wurden 1,2 GW Windenergie zugebaut, was einem Anstieg von 140% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zudem wurden 1,3 GW an Projekten neu genehmigt, ein Plus von 116%.

Ein Blick auf die Entwicklung der Anträge zeigt seit 2019 jährlich leichte Schwankungen auf hohem Niveau, die zwischen 0,8 und 1,2 GW liegen. Gleichzeitig konnte die Genehmigungsdauer von 32 auf 25 Monate reduziert werden, was einer Verkürzung um 32% entspricht.

Das Jahr 2024 hingegen markiert einen Wendepunkt in diesem positiven Trend: Das Antragsvolumen halbierte sich auf 0,5 GW, die Genehmigungen sanken um 15% auf 1,1 GW und die Inbetriebnahme neuer Windanlagen reduzierte sich auf 0,6 GW. Allerdings nahm die Dauer der Genehmigungs- sowie der Realisierungsphase weiter leicht ab.

Es gilt: Auch ein Highperformer-Bundesland wie Schleswig-Holstein kann schwächeres Jahre aufweisen. Um die zugrunde liegenden Ursachen zu verstehen und mögliche Handlungsfelder zu identifizieren, sind tiefgehende Einzelanalysen erforderlich.

Brandenburg: Hohe Leistung, aber mit langen Dauern

Brandenburg ist mit 9 GW installierter Windkraftleistung das drittstärkste Bundesland und trägt 14 % zur gesamten Windenergieleistung in Deutschland bei.

Auch 2024 war ein erfolgreiches Jahr für Brandenburg: Die genehmigte Leistung wurde im Vergleich zu 2023 um 1,5 GW mehr als verdoppelt. Auch die beantragte Kapazität stieg um 14 %. Die in Betrieb genommene Leistung hingegen folgte dem allgemeinen Bundestrend und verzeichnete einen Rückgang von 20%.

Trotz eines bundesweiten Trends zu deutlich kürzeren Genehmigungsdauern verzeichnen die Genehmigungszeiten in Brandenburg nur einen minimalen Rückgang von 3 %, der vor allem auf deutliche Verkürzungen der Genehmigungszeiten im vierten Quartal zurückzuführen ist. Zum Vergleich: In Hessen sinken die Genehmigungszeiten um 35 % (siehe unten). Damit hat Brandenburg nach aktuellen Daten die längsten Genehmigungszeiten aller Bundesländer.

Bei den Realisierungszeiten ist ein Anstieg von 10% zu verzeichnen, sodass Brandenburg gemeinsam mit Baden-Württemberg und Thüringen zu den Ländern mit den längsten Realisierungszeiten gehört. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass die Anzahl der genehmigten Windenergieanlagen die Zahl der eingehenden Anträge übersteigt, was zu einer Vielzahl von Bearbeitungsprozessen führt (siehe unten zum Vergleich der Liegezeiten in Hessen).

Auf der lokalen Ebene wird das starke Antrags- und Genehmigungsgeschehen durch einen sehr großen Teil der Landkreise gestützt. Anders als bei anderen Bundesländern ist bei den Dauern aktuell kein klarer Trend auf Landkreisebene erkennbar.

Hessen: Rückstaumanagement auf Hochtouren

Mit einer aktuell installierten Leistung in Höhe von 2,6 GW rangiert Hessen im Mittelfeld des Windkraftausbaus in Deutschland und repräsentiert ca. 4% der installierten Leistung in Deutschland.

Hessen hatte 2023 mit 40 Monaten eine der längsten Genehmigungsdauern aller Bundesländer. Die letzten Jahre waren zum Teil von einem deutlichen Überschuss an Anträgen im Vergleich zu Genehmigungen gekennzeichnet. Das heißt: Anträge lagen zur Bearbeitung vor, konnten aber nicht abgearbeitet werden.

Die letzten beiden Jahre markieren jedoch eine Kehrtwende: Zwischen 2023 und 2024 konnte in Hessen die Genehmigungsdauern um 35% reduziert werden - im Schnitt eine kürzere Bearbeitungsdauer von über einem Jahr, und damit die (absolut) stärkste Verkürzung bundesweit.

Was ist passiert: Das Bundesland konnte den Rückstau effektiv angehen, sehr wahrscheinlich bedingt durch die Reformen der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Darüberhinaus trug auch ein Rückgang der Anträge um 27% zur Reduktion des Rückstaus bei. In Hessen zeigt sich zudem, dass die vormals überdurchschnittlich langen Liegezeiten (siehe Kapitel 2.3) inzwischen deutlich zurückgegangen sind – ein Trend, der sich in den Prognosen weiter verstärken wird. Mit diesem statistischen Effekt werden die realen Bearbeitungszeiten durch die langen Liegezeiten verschleiert. Somit ist in Hessen auch in Zukunft eine erfolgreiche Reduktion der Genehmigungsdauern erwartbar.

Ein Blick auf die einzelnen Landkreise zeigt: Dieser Trend, das heißt der Verkürzungen, wird von einer Mehrzahl der Landkreise getragen. So hat beispielsweise der ausbaustarke Landkreis Kassel seine Genehmigungszeiten um zwei Drittel reduziert.

Bei den Realisierungsdauern folgt Hessen ebenfalls dem Deutschlandtrend mit einer leicht erhöhten Dauer (5%) im Vergleich zu 2023. Die in Betrieb genommene Leistung ging überdies um 22% auf 0,8 GW zurück.

2.6 Das letzte Kapitel: Über den Betrieb zur Stilllegung

Die Auslöser für Stilllegungen von Windenergieanlagen sind vielfältig und unterscheiden sich je nach Entwicklungsphase der Anlage. Ein wesentlicher Faktor ist neben technischen Defekten die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Windenergieanlagen, die die Rentabilität der Anlage bestimmt. Diese wird vor allem durch das Auslaufen der 20-jährigen EEG-Vergütung beeinflusst. Nach Ablauf dieser Vergütung muss der Betreiber entscheiden, ob eine Stilllegung erfolgt oder ob ein Weiterbetrieb zu Marktbedingungen oder ein Repowering sinnvoll ist.

Seit 2020 verlieren die ersten Windenergieanlagen seit Inkrafttreten des EEG im Jahr 2000 ihren Vergütungsanspruch, was Betreiber vor die Entscheidung stellt, wie sie weiter verfahren. Dies macht Stilllegungen zu einem zentralen Thema bei der Einschätzung der zukünftigen Windenergieleistung in Deutschland - trotzdem fokussieren sich weiterhin viele Veröffentlichungen vor allem auf den Brutto-Zubau.

Bereits heute sind 11,7 GW installierter Leistung an Windenergie an Land in Betrieb, die bereits ihre 20-jährige EEG-Förderdauer überschritten haben. Bis 2030 kommen 10,3 GW dazu, so dass sich für insgesamt 22 GW die Frage der Stilllegung nach dem Auslaufen der EEG-Förderzeitraums stellt. Um die Stilllegungen zu prognostizieren, hat Goal100 über Experteninterviews eine Stilllegungskurve herleitet. Diese legt fest, welcher Anteil eines Jahrgangs nach welcher Dauer stillgelegt wird. Die Stilllegungsprognose für vergangene Jahre wird mithilfe der tatsächlichen Stilllegungen angepasst. Gemäß der Goal100 Analyse sind bis 2030 zusätzliche Stilllegungen in Höhe 12,9 GW zu erwarten - über 11% des Gesamtziels von 115 GW bis 2030.

3. Was wir jetzt brauchen

Der prognostizierte Ausbaupfad ist ambitioniert, aber realistisch und gleichzeitig keineswegs garantiert. Um diesen dennoch einhalten zu können, muss die Zahl der in die Wind-Pipeline eingehenden Windenergieanlagen verstetigt und erhöht werden, sowie die Reduktion der Dauern beibehalten. Dies erfordert eine erfolgreiche politische Lenkungswirkung, sowie die Schaffung von Planungssicherheit für alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette, insbesondere um Investitionen freizusetzen.

3.1 Was mit guten Daten erreicht werden kann

Mit der Goal100-Plattform werden Daten als Vorbedingung für politische Handlungsfähigkeit erfasst. Diese ermöglichen eine effektive Data Governance und gezielte Steuerung des Windenergieausbaus, im Streben, die Energiewende erfolgreich umzusetzen.

Um die Prognosesicherheit weiter zu erhöhen, ist zuerst eine flächendeckende Verfügbarkeit von Daten aus allen Bundesländern erforderlich. Nur mit vollständigen und landesweit repräsentativen Daten kann eine gezielte Kontrolle und Steuerung auf Bundeslandebene erfolgen.

Der nächste Schritt besteht im Arbeiten mit den Daten und ihrer regelmäßigen Erfassung, Aufbereitung, Kontextualisierung und Auswertung. Dies umfasst insbesondere die Aktualisierung des Antragsgeschehens, der Genehmigungslaufzeiten und der Ausbaudynamik.

Abschließend gilt es, gezielt Best Practices, Erfolgsfaktoren und Optimierungspotenziale zu identifizieren, um den Ausbau zuverlässig und effizient zu gestalten. Goal100 wird diesen Prozess aktiv unterstützen und die Ergebnisse in den kommenden Report-Ausgaben vorstellen.

3.2 Das Ziel? 100%

Das Prognoseszenario Goal100 skizziert den Ausbaupfad der Windenergie an Land bis 2030. Das übergeordnete Ziel geht jedoch weit darüber hinaus: Klimaneutralität bis 2045. Vor diesem Hintergrund wird die Mission von Goal100 weiterentwickelt, indem die Plattform auf weitere Technologien und deren Ausbaupfade ausgeweitet wird. Ziel ist es, den Ausbau der erneuerbaren Energien ganzheitlich zu überwachen, zu sichern und zu beschleunigen.

Neben der Aufbereitung von Best-Practice-Beispielen zum Ausbau der Windenergie werden sich die nächsten Ausgaben des Reports auf diese zentralen Themen konzentrieren.

Die Goal100-Plattform und ihre Auswertungen sind maßgeblich von der kontinuierlichen Erweiterung und Weiterentwicklung der Daten abhängig – ebenso wie vom Austausch der Akteure und Unterstützer.

Im Sinne eines Open-Innovation-Gedankens sollen an dieser Stelle weitere Pionier:innen und Expert:innen für unsere Mission gewonnen werden, um gemeinsam Problemlösungen für Erneuerbare Energien voranzutreiben. Sei es mit Vorschlägen zu notwendigen Analysethemen, Möglichkeiten zur Erweiterung der bestehenden Datenbank oder neuen aufschlussreichen Datenquellen.

Reden Sie mit bei der Gestaltung der Energiewende und bringen Sie Ihre Ideen für bessere und zukunftsweisende Lösungen ein!

Wir freuen uns von Ihnen zu hören: info@goal100.org

4. Danksagung und Ausblick

Dank gilt unseren Unterstützern und Wegbereitern, die mit ihrer Wertschätzung, ihrem kritischen und klugen Feedback, ihrem stets offenen Ohr und dem regen Austausch eine unschätzbare Hilfe an den vielen Stationen unseres Projektes und ihrer Ausgestaltung waren. Ohne ihre Großzügigkeit, mit der sie ihr Wissen und ihre Gedanken mit uns jederzeit geteilt haben, hätte dieser Report schwerlich in seiner jetzigen Form veröffentlicht werden können.

Zu diesem Wissensschatz und den Pionierleistungen beitragen zu können, ist ein Privileg. Nur so kommt Fortschritt zustande.

Bitte zitieren als:

Goal100 Windreport 2025_1

Autorinnen und Autoren:

Goal100: Anja Kielmann, Jonas Beckmann, Bahne Carstensen, Jakob Ortmann, Katharina Alefs

DWR eco: David Wortmann, Hendrik Flügel, Jakob Medick

Über Goal100

Goal100 ist ein unabhängiger Thinktank, der den schnellen und günstigen Ausbau erneuerbarer Energien über Datentransparenz zum Ausbaustand und die Verbreitung von guten Praxisbeispielen beschleunigen will. Hervorgegangen ist Goal100 aus der ehrenamtlichen Initiative der Climate Action Dinner, die seit 2022 Wissenschaftler:innen, Unternehmer:innen, Künstler:innen, Musiker:innen, Sportler:innen und Aktivist:innen miteinander vernetzt, um aus der Gesellschaft heraus konkrete Projekte für Klimaschutz und Demokratie umzusetzen. Initial wurde Goal100 als Mission innerhalb der gemeinnützigen Organisation Project Together aufgesetzt und wird finanziell u.a. von Google.org unterstützt.

Beirat: Henrike Schlottmann, David Wortmann, Milan Nitzschke, Tobias Bauckhage

Danke für die Initiative, für Impulse und Mitarbeit: Lars Jessen, Tobias Bauckhage, Paul Keuter, David Wortmann, Boris Wasmuth, Nicole Wasmuth-Zabel, Maja Göpel, Mathias Toetzke, Anna Forster, Matthias Riegel, Friederike Keitlinghaus, Tim Meyer, Michael Jankowski, Max Schwinn, Florian Kotthoff, Carolin Friedemann, Clara Mewes, Christian Grauvogel, Peter Keller, Jürgen Quentin und unsere Ansprechpartner:innen und Unterstützer:innen in den Landesumweltämtern und Ministerien .